«Quand tu n’as pas le bon nom, ni les bons contacts, tu n’es rien, même avec des diplômes.» C’est le constat amer de Diane, 24 ans, diplômée sans emploi depuis deux ans à Abéché.

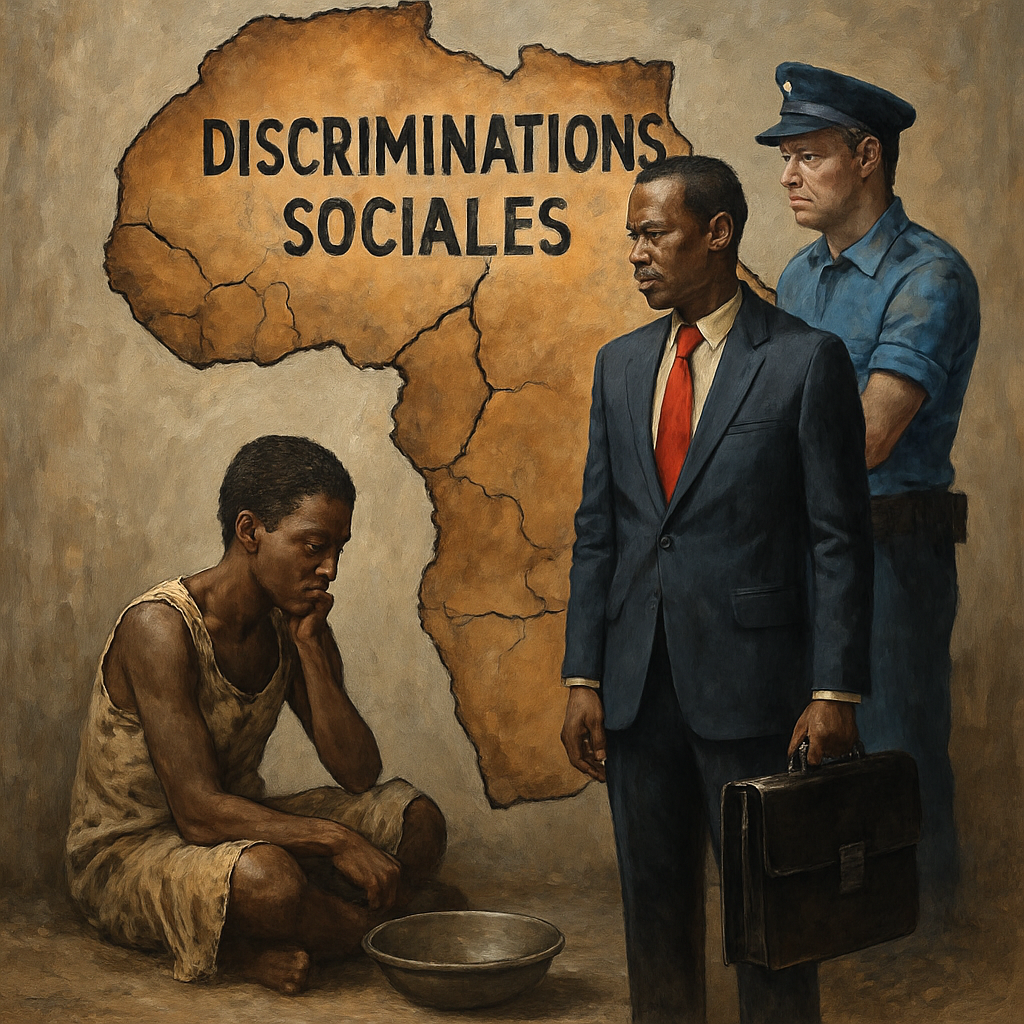

La discrimination sociale désigne tout traitement inégalitaire, injustifié et systémique fondé sur des critères tels que l’ethnie, le genre, la religion, la région d’origine ou la classe sociale. Elle se traduit par une inégalité d’accès aux ressources, aux droits ou aux opportunités.

Au Tchad, ce phénomène prend plusieurs formes souvent entrelacées et affecte profondément la jeunesse. La réussite semble réservée à une minorité issue des cercles de pouvoir, d’ethnies dominantes ou de familles bien positionnées. Ce ressenti génère un sentiment d’exclusion et de frustration souvent silencieux mais explosif.

I – Des formes multiples d’exclusion

Les discriminations sociales prennent plusieurs visages au Tchad. Certaines sont visibles comme les disparités régionales dans l’accès à l’éducation ou aux infrastructures. Les régions du sud et de l’ouest sont globalement mieux dotées que celles de l’est ou du centre, ce qui limite les opportunités des jeunes issus de ces zones (UNDP Tchad, 2023). Par exemple à Biltine, plusieurs établissements secondaires ne disposent pas d’électricité ni de laboratoire freinant les ambitions scientifiques des élèves (témoignage, lycée de Biltine, mars 2025).

La discrimination ethnique est aussi une réalité évoquée dans les concours d’entrée à la fonction publique. De nombreux jeunes affirment que certains noms ou origines régionales sont favorisés au détriment de la compétence. Salim, 23 ans, originaire du Moyen-Chari raconte: «J’ai réussi tous les tests écrits mais à l’oral, ils ont préféré quelqu’un qui avait des appuis.»

Le clientélisme dans les recrutements, notamment dans les ONG ou les projets internationaux, renforce ce sentiment d’exclusion. Les postes seraient parfois attribués sur recommandation plutôt que sur mérite, ce qui marginalise davantage les jeunes sans réseau.

L’inégalité de genre est une autre forme centrale de discrimination. Les jeunes filles des zones rurales accèdent moins à l’éducation secondaire et lorsqu’elles y parviennent, elles doivent souvent interrompre leurs études pour des mariages précoces ou des charges domestiques. Selon une enquête de l’UNICEF (2023), plus de 60 % des jeunes filles dans les zones rurales n’atteignent pas le niveau collège.

Les discriminations économiques, enfin se manifestent par l’impossibilité de payer des cours privés, d’accéder à Internet ou de poursuivre des études supérieures. Le coût du transport ou du logement dans les grandes villes constitue un obstacle majeur pour les jeunes défavorisés.

II – Le poids psychologique de l’injustice

Le sentiment d’injustice n’est pas seulement économique, il est existentiel. Il crée un stress chronique, de la démotivation, une perte d’estime de soi et parfois un repli identitaire.

Une étude menée par le Centre de recherche sociale de l’Université de N’Djamena (2024) montre que les jeunes qui se sentent victimes de discrimination ont trois fois plus de risques de développer des troubles anxieux ou dépressifs.

Ce mal-être nourrit également une crise de confiance dans les institutions. Comme l’indique le Baromètre Jeunesse Sahel 2024, près de 58 % des jeunes Tchadiens déclarent ne pas croire en l’égalité des chances dans leur pays.

Le sociologue Mahamat Yaya Abakar souligne que «la frustration sociale des jeunes est un carburant silencieux pour l’instabilité» (Université de N’Djamena, 2023). Ce sentiment peut mener à des comportements de repli, à une radicalisation politique ou religieuse, ou encore à l’exil.

La migration vers d’autres pays d’Afrique ou vers l’Europe devient alors une issue envisagée non pour l’aventure, mais comme une fuite de l’humiliation.

III – Des formes de résistance et de dénonciation

Face à ces injustices, des jeunes s’organisent, dénoncent et proposent des alternatives.

Sur les réseaux sociaux, des campagnes comme #JusticePourTous ou #JeunesseÉquitable deviennent des espaces de libération de la parole. Des centaines de témoignages y sont partagés sur les discriminations rencontrées lors de concours publics, de recrutements ou de demandes de bourses.

Des collectifs militants comme le Collectif Équité Jeunes organisent des conférences, publient des rapports et adressent des recommandations aux autorités. Le rapport de 2023 de ce collectif documente des irrégularités dans les résultats de six concours administratifs sur les douze analysés.

Dans certaines universités, des clubs étudiants s’ouvrent à la réflexion sur la justice sociale. À l’Université de Moundou par exemple, un forum inter-universitaire sur l’égalité des chances a réuni plus de 300 jeunes en mai 2024 pour débattre de propositions concrètes: anonymisation des concours, quotas régionaux équilibrés, bourses sociales transparentes.

Conclusion

La lutte contre les discriminations sociales au Tchad ne peut être menée sans la parole et l’action des jeunes. Comprendre les réalités du terrain, écouter les frustrations et soutenir les initiatives citoyennes, c’est commencer à construire une société plus juste. Car là où il y a injustice, il y a résistance et souvent de l’espérance.

Références

- UNDP Tchad (2023). Rapport régional sur les inégalités territoriales.

- Baromètre Jeunesse Sahel (2024), AUF–INJED.

- Université de N’Djamena – Études sociologiques, Mahamat Yaya Abakar (2023).

- UNICEF (2023). Filles et éducation au Tchad.

- Centre de recherche sociale, Univ. de N’Djamena (2024). Étude sur l’impact des discriminations sur la santé mentale.

- Campagnes #JusticePourTous, archives 2024.

- Collectif Jeunesse Équitable, rapport d’activités 2023.

- Témoignages recueillis à Biltine, Moyen-Chari et N’Djamena, mars–juillet 2025.