En Afrique, il existe une pluri diversité de langues, de traditions, de cultures et de systèmes de pensées contribuant à la richesse du continent. Cette richesse culturelle est à l’origine des identités individuelles et collectives, mais a également un impact sur les méthodes d'enseignement ou de pédagogie à travers tout le continent. De ce fait, les établissements scolaires sortent du cadre de la simple instruction et deviennent des lieux de rencontre entre les logiques culturelles propres aux régionx et les modèles pédagogiques héritées des systèmes éducatifs occidentaux. Ainsi, comprendre comment la culture influence les systèmes éducatifs permet d’une part de donner à l’éducation une forme plus inclusive, mais aussi de mettre en place des techniques pédagogiques propres aux contextes africains.

Une pédagogie en tension entre héritages culturels et systèmes éducatifs exogènes

L’observation des systèmes éducatifs en Afrique met en évidence une réalité implacable : l’éducation est profondément marquée par l’héritage colonial. En effet, dans plusieurs pays africains, les enseignements sont structurés en s’appuyant sur les langues et les modèles pédagogiques de l’occident ; qui à leur tour sont généralement déconnectés des réalités culturelles locales. Pourtant, la culture définie comme étant l’ensemble des valeurs, normes, représentations et mode d'expression d’un peuple, continue de modeler la façon dont les enseignants transmettent le savoir et la façon dont les apprenants se l’approprient (Amouzou, 2009).

Comme illustration, dans les us et coutumes africaines, l’oralité a toujours été à la base de la transmission des savoirs — qu’ils soient récents ou immémoriaux. Cette véhiculation des connaissances a toujours été réalisée à travers des contes, des chants, des proverbes et des récits intergénérationnels valorisant ainsi la sagesse des anciens et l’écoute active des plus jeunes. Cette représentation traduit la célèbre pensée de l’illustre écrivain malien Amadou Hampâté Bâ selon laquelle « Un vieillard qui meurt, c’est une bibliothèque qui brûle » ; montrant combien le savoir des anciens est une manne précieuse pour les générations. Par contre, dans le modèle occidental, l’écriture prévaut et les modèles éducatifs mettent l’accent sur l’individualisme et la compétition, parfois à l’origine d’un décalage entre les valeurs culturelles de l’élève et le contenu enseigné (Corinus, 2008).

Toutefois, dans le but de réunir modernité et tradition dans les systèmes éducatifs, de nombreuses initiatives voient le jour. Nous avons le cas du Sénégal dans la région de Thiès, où dans les programmes le wolof est introduit pour faciliter l’intégration des savoirs locaux au curriculum (Ndione, 2023). De plus, au Mali, les traditions locales inspirent les “écoles communautaires” qui fondent leur pédagogie sur les valeurs telles que la solidarité, le dialogue et la résolution collective.

Vers une pédagogie enracinée : l’intégration des références culturelles comme levier d’efficacité

Des études montrent que lorsque les élèves peuvent s'identifier aux exemples, aux personnages ou même encore aux contextes évoqués dans les supports pédagogiques, il leur est plus aisé d’apprendre. La prise en compte des références culturelles dans la conception des outils et contenus pédagogiques est de ce fait, d’une importance capitale.

Dans plusieurs pays d’Afrique, introduire les langues vernaculaires dans l’enseignement depuis le primaire a permis aux plus jeunes de mieux comprendre les notions fondamentales. Leur permettant ainsi d'évoluer dans leur formation avec plus de confiance et d’aborder d’autres langues sans trop de difficultés. Ceci a pu être expérimenté dans des pays comme le Mozambique, le Sénégal et la Tanzanie, où l’inclusion des élèves issus des régions marginalisées où le système éducatif monolingue peinait à porter ses fruits a pu être assurée.

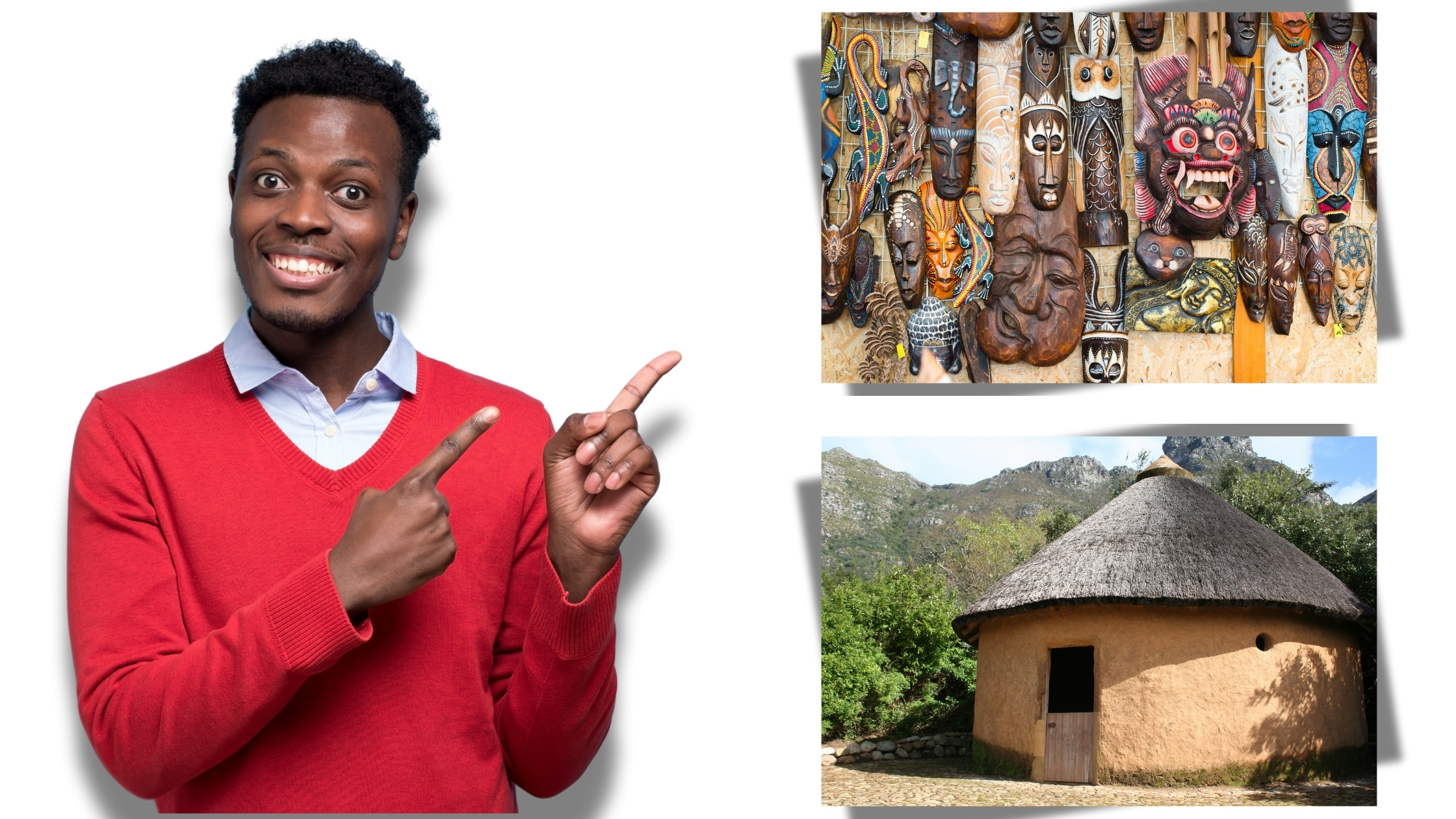

D’autre part, lorsque les contenus pédagogiques s’inspirent des réalités quotidiennes des apprenants, leur appropriation est plus simple. C’est dans ce sens que l’illustration des notions de sciences, de mathématiques ou de géographie pourra facilement être tirée des pratiques agricoles locales, des savoir-faire artisanaux ou même des problématiques environnementales concrètes. Ce modèle s'inspire des nombreux travaux du pédagogue brésilien Paulo Freire, qui montrent que placer l’apprenant au centre du processus éducatif et valoriser son environnement immédiat comme source de savoir peut s’avérer très productif.

Enfin, dans les pratiques pédagogiques, l’art, le théâtre, la musique et les jeux traditionnels devraient être plus exploités. En effet, étant profondément enracinés dans les cultures locales, ils peuvent d’une part jouer un rôle important dans le développement de l'expression orale et de la créativité des enfants. Et d’autre part assurer la revalorisation du patrimoine culturel, souvent abandonné par l’école classique.

Conclusion

En Afrique les méthodes pédagogiques et les contextes culturels dans lesquels elles évoluent, ne sauraient être dissociés. Bien qu’ils aient pendant longtemps été influencés par les modèles occidentaux, les systèmes éducatifs africains se réapproprient progressivement leurs identités culturelles et en font des leviers de transformation et de développement. Il est important de reconnaître l’importance de la culture dans les enseignements ; en ceci qu’elle facilite l’apprentissage et permet de mettre en place une éducation porteuse des valeurs d’inclusion, d’équité et plus proche des nouvelles générations. En intégrant de plus en plus les référents culturels dans les pédagogies, les sociétés africaines pourront évoluer vers des systèmes éducatifs plus enracinés dans leurs contextes et tournés vers l’avenir.

Bibliographie et Références

- Amouzou Essé. (2009). L’impact de la culture occidentale sur les cultures africaines.

- Corinus Véronique. (2008). Senghor et Sadji pédagogues : l’oralité africaine au service de l’écrit français.

- Ndione Augustin. (2023). L’introduction du wolof à l’école au Sénégal : le cas du village de de Lélo dans la région de Thiès.

- Talbot et Arrieu-Mutel. (2012). Décrire, comprendre et expliquer les pratiques d'enseignement d’un professeur de lycée.